台灣2025年邁入超高齡社會,AI詐騙翻新,長者卻難以招架。本篇記錄好事貸在台中舉辦銀髮族金融素養講座,用熟悉語言聊風險,也談守住老本的判斷力。

走進聚會場地,椅子早已圍成一圈,長輩們熟練地寒暄、找位子,像往常一樣展開這週的聚會。對他們來說,這裡不只是活動空間,更是日常生活的一部分。今天,輪到我們進來,和大家談談與「詐騙」有關的風險與經驗。

我們之所以選擇這個主題,是因為我們看見這不只是個別長者的困境,而是整個超高齡社會即將面對的集體挑戰。

一、超高齡社會來臨,我們準備好了嗎?

2025年,台灣正式邁入「超高齡社會」,65歲以上人口佔總人口超過20%。根據警政署統計,2023年有5,331位65歲以上長輩成為詐騙受害者,平均每天有近15人落入陷阱。

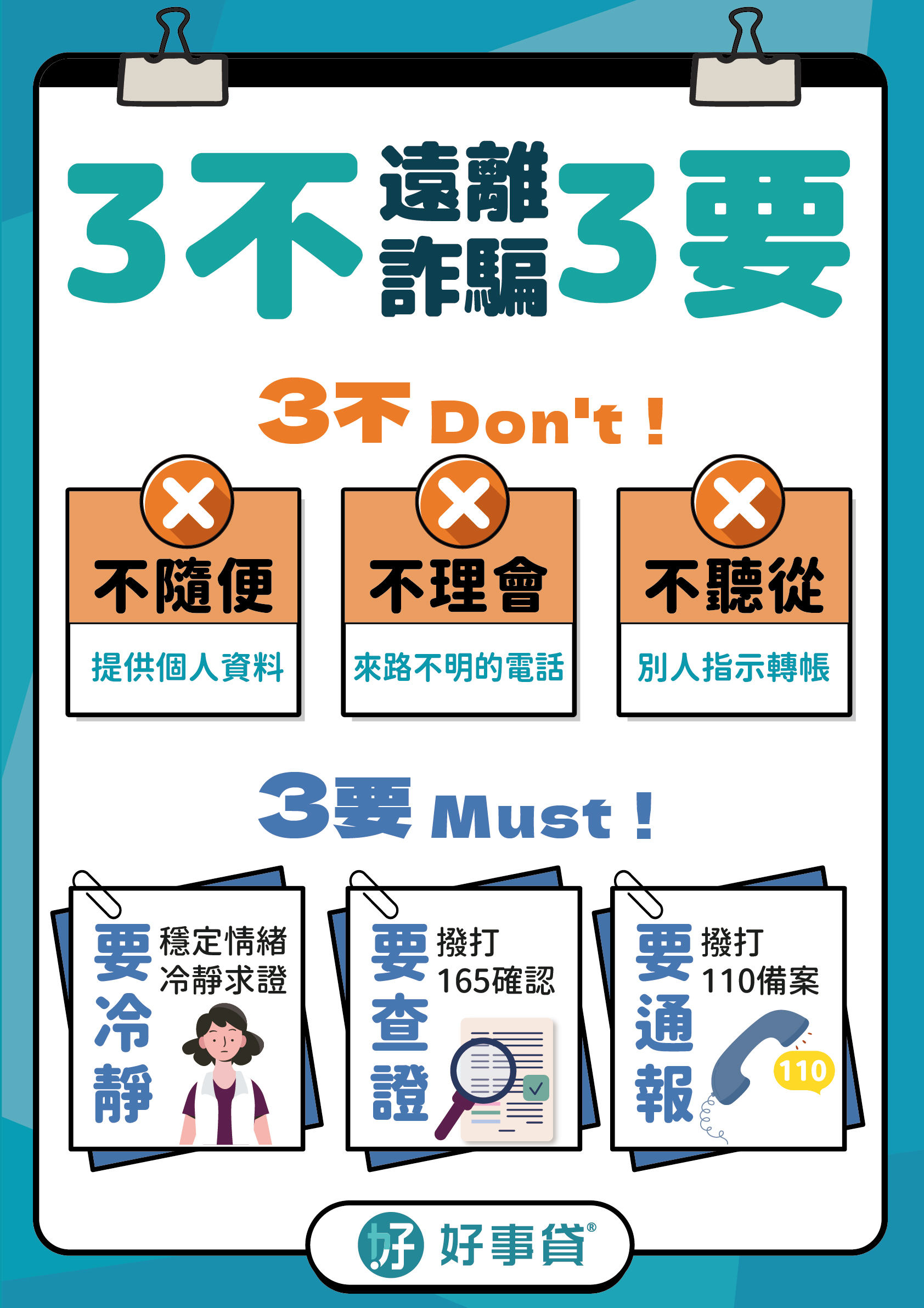

另一方面,數位發展部的調查也指出,約有一半的高齡者不熟悉網路操作。在AI生成語音、假冒帳號等技術迅速演進的時代,詐騙手法也隨之升級。只需一通電話、一張偽造公文,就可能讓人誤入陷阱。對多數長者而言,缺乏即時判別與自我保護的工具與經驗,在這場快速變化的數位洪流中,幾乎等同於「裸身應戰」。

也因此,我們舉辦了一場以「金融詐騙與剝削預防」為主題的講座,試圖補上這塊越來越重要、卻長期被忽略的缺口。

二、用熟悉的語言,說陌生的風險

主講人貴哥一開口就是親切的台語,一句「恁國語干聽有?」立刻逗得大家笑成一片,原本靜靜坐著的長輩們也都放鬆下來。他沒有使用投影片,而是將新聞案拆解、放大貼在講桌旁,邀請大家一起看、一起聊。從最近發生的假檢警來電、交友投資陷阱,到「保證獲利」的LINE投資群組,就像飯後厝邊隔壁坐在門口泡茶聊天那樣。

這些詐騙手法聽來離生活很遠,但實際上,在實務上真的遇過不少案例。即使已經提醒對方可能是詐騙,還是有人選擇相信自己的判斷,或心軟於對方一再強調「急需周轉」的情境。當情緒介入判斷,就容易忽略風險,讓原本的善意反而成為詐騙集團下手的切點。

「我們不能說人家貪心啦,但真的,好康的,怎麼可能輪得到我們?」貴哥這樣說,語氣中帶點無奈又誠懇的提醒。而更讓人印象深刻的是他補充的一句:「我們真的遇過很多人,如果一件一件拿出來講,大家一定會覺得很不可思議——有退休的律師、老師、醫護人員……什麼人都可能中招。」詐騙,不只是銀髮族的風險,更是每個人在情感與信任中都可能面對的試煉。

三、「原來我遇過的,就是這種騙法。」

講座後的分享時間,大家輪流說起自己的經驗。一位媽媽提到,她的孩子曾在展場參加抽獎,留下聯絡資料後被通知「中獎」,請他親自到現場領獎。結果一到現場才發現是大型展銷會,甚至差點簽下合約。「你是有多少資產可以簽約啦!」她笑著補上一句,讓大家也都跟著笑起來。

接著,另一位媽媽說,她曾接過一通聲音很正經的電話,對方說得有條有理,她一時之間也猶豫了。「但後來我想到165,就先打去問,才知道那是騙人的。」她說完後,有人輕聲說了聲「還好你有打」,整圈人同時點頭。

這些分享不是為了比誰更小心,而是讓大家知道:被盯上、被設局,其實離我們並不遠。每一個故事,都是彼此之間傳遞警覺的方式,也是一種「我有經驗,你別再遇到」的默契。

四、不只防詐,還要談熟人與信任的風險

在討論詐騙的同時,也不能忽略另一種更不容易被察覺的情況:高齡金融剝削。

這類風險不總是來自陌生人,有時是發生在信任關係裡。根據金融監督管理委員會的說明,當熟人、照顧者或親屬以誘導、脅迫或欺瞞方式,操控長者的財務選擇,甚至在未經充分理解下協助簽署文件、處分資產時,便可能構成金融剝削。

常見情況包括:

- 推銷明顯不符合風險屬性的金融商品

- 強迫購買高額長期保單

- 在不知情下簽署空白文件

- 甚至誘導高齡者將資金轉入加害人帳戶

不同於假冒檢警的強勢詐騙手法,這類情境往往以「關心」為名,讓人難以察覺異常。當「要不要幫忙處理帳戶」變成理所當然的提議,或「再簽一下」變成日常語言時,長者的防線也更容易鬆動。

這樣的風險,更需要的是一種覺察的態度——在做出財務決定之前,願意再問一次、再想一下,也提醒自己:信任,並不等於放棄判斷。

五、金融素養教育推廣計畫

好事貸長期致力於推動金融素養教育,這場針對銀髮族設計的講座只是開始。我們希望讓金融知識不再只是年輕人的事,而是跨越年齡、陪伴每一階段生活的工具。未來也將持續結合實務經驗與互動設計,走進更多社區、學校與照護機構。

若您是學校、社福單位、或教育推廣機構,對金融素養講座或活動合作有興趣,歡迎與我們聯繫,讓金融知識走進每一個需要的場域。